|

|

Articles |

|

Les élections générales britanniques viennent d'avoir lieu. Inutile de tourner autour du pot : elles se soldent par une victoire incontestable des conservateurs (tories) menés par D. Cameron. Et c'est peu de dire que ce résultat est inquiétant.

En ce qui concerne le bilan du premier mandat Cameron (2010-2015), Alternatives Économiques de mai 2015 indique :

« Même Margaret Thatcher n'avait pas été aussi loin.

Face à un déficit public record de 11 % du produit intérieur brut (PIB) en 2010, le gouvernement Cameron, à peine arrivé au pouvoir en mai 2010, a mis en place un plan d'austérité d'une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Ce plan s'est concrétisé par de nombreuses coupes budgétaires : entre 2010 et 2014, les dépenses publiques ont diminué de 6 % en volume, alors que le PIB s'est accru de 3 %. (...) »

Et le même journal précise que le secteur public a évidemment été en première ligne : entre juin 2009 et juin 2014, on a assisté à une baisse de 15 % des emplois. Dans la Santé, si le Service National de Santé (le NHS qui est le premier employeur du pays) a été peu touché, ce n'est pas le cas des autres services de santé qui vont leurs effectifs réduits de plus de 20 %. Autre exemple : l'Enseignement. Le budget aurait baissé d'¼ entre 2010 et 2015 (alors que la population scolarisée a augmenté de près de 2%).

Quant aux étudiants, ils doivent désormais payer leurs études au prix fort – dans la majorité des premiers cycles on parle de 9000 £ (12 500 €). Malgré les grèves étudiantes, Cameron a pu en effet mettre en place un système « à l'américaine », qui pousse les jeunes à s'endetter massivement.

Évidemment, les travailleurs du privé n'ont pas été oubliés. Il y a eu le relèvement du taux de TVA de 17,5 % à 20%). En moyenne, les salariés ont aussi perdu 2,5 % depuis 2009 (en France, ils en ont gagné 5,6%). Mais surtout le précariat est désormais en plein boom. Les self-employed (auto-entrepreneurs) représentent désormais 15 % de l'emploi total. Décodage d'Alternatives Économiques :

« Les entreprises disposent ainsi d'une main d’œuvre bon marché à laquelle il ne faut payer ni épargne retraite ni congés payés. Depuis la crise, le revenu moyen de ces auto-entrepreneurs a chuté de 20 à 25 % ».

Et puis il y a les contrat zéro-heures, qu'un conseiller municipal travailliste cité par Le Monde décrit dans les termes suivants :

« Dans les années 1930, mon grand-père se présentait chaque matin pour l’embauche sur les docks. Les patrons désignaient du doigt les ouvriers qu’ils sélectionnaient ; les autres repartaient penauds. Nous sommes revenus à cette époque ».

Avec ces contrats, l'employeur ne s'engage à aucun horaire ou durée minimum de travail. Le salarié est rémunéré uniquement pour les heures travaillées, il doit pouvoir se rendre disponible à n'importe quel moment de la journée, souvent convoqué par SMS une heure avant sa prise de poste. Ces contrats sont en plein développement depuis 2008 (ils bénéficient d'aides publiques), plus d'un employeur sur dix y a recours...

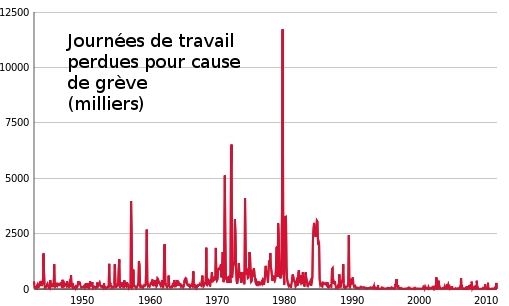

Cet impressionnant bilan de la bourgeoisie britannique ne peut se comprendre sans prendre en compte le fait que la classe ouvrière britannique ne s'est jamais vraiment remise de sa défaite des années Thatcher. Elle reste un des pays où les grèves sont les plus rares, par exemple. Et rien n'a vraiment bousculé le gouvernement Cameron de ce point de vue.

C'est donc appuyé sur un bilan flatteur (du point de vue des possédants) que Cameron s'est représenté au poste de premier ministre. D'autant plus que depuis 2013, le pays enregistre une croissance réelle, même si, comme on s'en doute, elle profite surtout aux riches.

Ceci étant, ce bilan a aussi ses faiblesses. Notamment, la productivité des travailleurs reste faible, malgré la tornade néo-libérale. Et puis il y a la bulle immobilière créée par la politique budgétaire de Cameron, qui risque de tout déséquilibrer à tout moment.

Mais surtout, la bourgeoisie britannique est confrontée à deux questions brûlantes.

Il y a d'abord la question européenne. Sur le fond, la bourgeoisie britannique reste nostalgique de son âge d'or, terminé au début du XX° siècle – celui où elle régnait sur le monde. Si cette époque est révolue, il n'en demeure pas moins que cette bourgeoisie a su tisser des liens privilégiés avec celle des USA, d'Australie, etc. Ce qui fait qu'elle n'a jamais totalement adhéré au « projet européen » porté par l'axe franco-allemand (quoiqu'on en pense par ailleurs). Tout ceci a permis que se développe un fort courant euro-sceptique de droite, y compris au sein du parti Tory (conservateur).

Depuis les années Thatcher, ce courant s'est même plutôt développé. Le poids du Capital financier, plus lié à Wall Street qu'à Paris ou Berlin, s'est considérablement renforcé. D'où l'exigence de la City de garder la maitrise de sa politique monétaire et donc la non-participation des britanniques à l'€. A ceci s'ajoute le fait que le pays exporte moins vers l'UE qu'auparavant : 50 % des exportations, -10 % en 10 ans...

En clair le secteur euro-sceptique de la bourgeoisie anglaise a bien des raisons de l'être, et la question déchire le parti conservateur. Cameron a d'ailleurs du s'engager à organiser un référendum sur la sortie de l'Union européenne, et personne ne préjuge de son résultat.

Au-delà, la question a été le catalyseur de l'émergence du parti xénophobe, chauvin, réactionnaire qu'est le UKIP. Encore que plus que jamais, il faille voir dans la croissance de ce parti la traduction sur la scène britannique de la vague populiste d'extrême-droite qui est apparue un peu partout dans les pays occidentaux (USA, France, Suède, Belgique...).

Et puis, il y a l’Écosse, jamais totalement intégrée à la Grande-Bretagne.

Depuis 2004, sous la direction d'A. Salmond, le SNP, le vieux parti nationaliste (bourgeois) s'est requinqué, trouvé une nouvelle crédibilité, en adoptant une posture « sociale ». En toile de fond, il y a bien sur la sourde hostilité des travailleurs écossais au pouvoir de Londres, à laquelle le Labour ne répondait pas.

En tout cas, on a pu mesurer les processus à l’œuvre lors du référendum sur l'indépendance écossaise de septembre 2014. Certes, le non fut majoritaire (ce qui causa le remplacement de Salmond par Nicola Sturgeon). Mais malgré son (très) relatif échec (44,7 % favorables à l'indépendance, score inimaginable il y a peu), les effectifs du SNP auraient quadruplé. Clairement la question écossaise reste un problème pour le gouvernement Cameron.

On notera que la campagne pour le non au référendum fut mené par le bloc Better together rassemblant conservateurs et travaillistes, menés par le très blairiste A. Darling. La direction du Labour ne pouvait dire plus clairement aux écossais que rien de décisif ne la sépare de Cameron & Co.

Face à Cameron, tout un débat eut lieu au sein du Labour en ce qui concerne le meilleur candidat à désigner – étant entendu qu'à ce stade l'élection était gagnable (comme l'ont montré le résultats des diverses élections intermédiaires d'alors : locales, européennes, ...).

On sait par ailleurs que la direction du Labour résulte de ses trois composantes : groupe parlementaire (contrôlé par les blairistes), syndicats affiliés [1] (représentant plus de 3 millions de syndiqués) et adhérents de base dans les circonscriptions. Mais le parti est exsangue, tant son programme (et son bilan) est attractif.

Tout se joua donc au final entre le groupe parlementaire et les syndicats (pourtant aussi bien affaiblis – on se souvient que Thatcher s'était attachée à briser le « pouvoir syndical »).

En résumé les deux frères Miliband candidats (Ed et David) représentaient les deux orientations imaginables au Labour. David Miliband se situait dans la stricte continuité de Blair et Brown, sur une ligne social-libérale assumée. Ed, lui, se voulait plus « réformiste ».

Grâce au soutien des syndicats, c'est Ed Miliband qui fut choisi au final, malgré les attaques de l'aile droite du Parti (Blair, Mandelson...).

Le déroulement de la campagne elle-même a pu faire croire à un moment que les britanniques seraient en mesure de se débarrasser des tories.

Cameron y a donc défendu l'idée de poursuivre dans la voie des cuts (coupes budgétaires). A l'évidence, ce sont désormais les principaux services publics qui sont dans le viseur des tories, avant tout le service de Santé NHS...

Face à cela le candidat travailliste est apparu bien terne, en dépit de ses charges contre le « gouvernement des riches » ou en défense du NHS. Car comment prendre tout ceci au sérieux quand Milliband refusait de se distancier de l'héritage des années Brown-Blair ? Comment oublier qu'il se refusa à promettre l'abrogation des contrats zéro heures ?

On peut d'ailleurs supposer que Miliband lui-même en était conscient, vu l'épisode suivant typique du fonctionnement d'un parti ouvier-bourgeois, du double langage qui y règne :

« Lorsque Ed Miliband termine son grand discours au congrès du Labour, le 23 septembre à Manchester, les caciques du parti n’en croient pas leurs oreilles : leur leader a oublié de prononcer une partie essentielle de son discours, celle où il devait promettre la rigueur budgétaire. Alors que les travaillistes sont associés à la banqueroute financière des années 2008-2010 et que leur crédibilité économique est au plus bas, le discours devait solenniser l’engagement de ramener le budget à l’équilibre »[2].

En Écosse, notamment, le piège se referma. Nicola Sturgeon (SNP), mena campagne contre l'austérité, promettant

« de mettre fin aux souffrances inutiles causées par les coupes (budgétaires) ».

Évidemment, elle finit par doubler ainsi le Labour sur sa gauche – d'où le résultat du SNP. D'autant plus que le refus de Miliband d'envisager une alliance gouvernementale avec le SNP ne pouvait qu'être interprété comme un refus de rompre avec les politiques austéritaires.

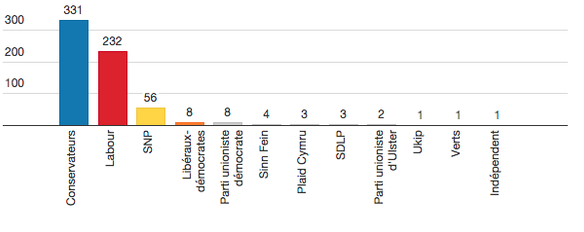

Au final, les résultats sont les suivants :

| Conservateurs | Travaillistes | UKIP (Ext. Droite) | Libéraux | SNP | Verts | Inscrits | Part. | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| % inscrits | % inscrits | % inscrits | % inscrits | % inscrits | % inscrits | |||||||||

| 2015 (Cameron) | 11 334 920 | 24.42% | 9 344 328 | 20,13% | 3 881 129 | 8,36% | 2 415 888 | 5,20% | 1 454 436 | 3,13% | 1 154 562 | 2.49% | 46 425 386 | 66.1% |

| 2010 (Cameron) | 10 806 015 | 23.70% | 8 609 527 | 18,88% | 919 471 | 2,02% | 6 836 824 | 14,99% | 494 386 | 1,08% | 265 243 | 0.58% | 45 597 461 | 65.1% |

| 2005 (Brown) | 8 784 915 | 19.88% | 9 552 436 | 21,62% | 605 973 | 1,37% | 5 985 454 | 13,55% | 412 267 | 0,93% | 257 758 | 0.58% | 44 180 243 | 61.4% |

La victoire des partis traditionnels du Capital (tories, UKIP, libéraux) est donc nette.

Ceci étant, la victoire de Cameron demeure limitée, surtout si on ajoute qu'il n'a pu empêcher l'effondrement de son allié libéral : le total des partis de droite (tories + libéraux + UKIP) baisse de plus de 300 000 voix.... En fait, une fraction des électeurs conservateurs de 2010 a voté UKIP, et le parti tory s'est remplumé grâce aux ex-électeurs libéraux.

Au final, Cameron dispose quand même d'une majorité parlementaire tory, sans même devoir passer d'accord avec un autre parti. Il est vrai que le système électoral britannique (à un tour, sans aucune correction proportionnelle) accorde une prime énorme aux « gros » partis – conservateurs et Labour.

Le Labour, quant à lui, améliore à peine son score de 2010 – le plus bas de son histoire, et ne disposera que de 232 des 650 sièges... En Écosse, il est balayé par le SNP (40 députés SNP, 1 député Labour). La crise historique du social-libéralisme se confirme.

Quant à la gauche anticapitaliste, regroupée pour l'essentiel dans la coalition TUSC (Trade Union & Socialist Coalition), elle enregistre des scores de témoignage.

Les seuls véritables vainqueurs du scrutin sont le parti UKIP, les verts (qui existent électoralement pour la première fois) et bien sur le SNP. Le succès de ces deux derniers partis étant avant tout dû à ce qu'ils apparaissent comme « plus à gauche » que le Labour.

Depuis le 7 mai, Cameron a donc annoncé la composition de son futur gouvernement, et ça fait froid dans le dos. Selon Le Monde :

« David Cameron n’a pas hésité à choisir comme ministre de la justice Michael Gove, adepte de la provocation, qui s’était fait remarquer en 1998 en plaidant dans le Times pour le retour de la peine de mort par pendaison ».

Et

« Le nouveau ministre de la culture, John Whittingdale, ancien conseiller de Margaret Thatcher, (...) veut d’autre part soumettre la BBC à la concurrence en supprimant la redevance télé. Sa nomination est interprétée comme une déclaration de guerre à la Radio-Télévision publique, accusée par certains députés tories de penchants pro-Labour ».

(La BBC est une quasi-institution en Grande-Bretagne).

Au final, le nouveau gouvernement va devoir s'attaquer à la question européenne, ce qui devrait se solder par une crise majeure des relations entre Londres et Bruxelles. Et sur le plan intérieur, aucune illusion n'est possible pour les travailleurs.

Au sein du mouvement ouvrier, la crise est profonde. Assumant son échec, Miliband a démissionné, et les dirigeants du Labour se déchirent sans être en mesure de dégager une réelle alternative. Pour les blairistes, la campagne s'est faite « trop à gauche » - mais les résultats écossais montrent le contraire !

La victoire de Cameron illustre donc une fois encore l'impasse où mène le social-libéralisme – à l'image du marasme dont est l'objet le SPD allemand. Dans les deux cas, on voit que l'électorat populaire s'avère incapable de distinguer la politique social-libérale de celle des partis traditionnels du Capital.

A ceci s'ajoute le fait que la baisse des effectifs travaillistes est dramatique – moins de 200 000 membres alors qu'il en revendiquait un million dans les années 50 !

A l'évidence, la question posée est celle de la reconstruction d'une nouvelle représentation politique du Travail, là encore. Au pays du travaillisme, ceci ne peut se concevoir indépendamment du mouvement syndical.

L'enjeu est donc de savoir si les travailleurs britanniques pourront avancer vers la construction d'un tel outil alors que la victoire de Cameron est grosse de dangers.

20.V.2015

[1] Il y a 58 fédérations membres du Trade Unions Congress, 14 sont membres du Labour Party et 28 le subventionnent.

[2] Le Monde (5.V.2015)