|

|

Articles |

|

Le baccalauréat que nous connaissons est apparu avec le décret du 17 mars 1808. L'examen ne comportait alors que des épreuves orales de grec, de latin, de rhétorique, d'histoire-géographie et de philosophie.

Le diplôme était conçu comme un examen d'entrée à l'Université, d'où le terme de premier grade universitaire (licence et doctorat devant suivre). Les jurys étaient d'ailleurs composés exclusivement d'universitaires, et ne délivraient pas de notes : on était admis ou pas à l'Université, sur la base d'interrogations exclusivement orales.

L'examen lui-même évoluera évidemment. Afin de libérer le dispositif de l'influence des potentats locaux, les sujets sont rapidement élaborés centralement - apparaissent donc les programmes nationaux dans le secondaire. Par ailleurs, afin de garantir le niveau des étudiants à l'écrit, une épreuve de version latine apparaît en 1830.

Enfin, à partir de la réforme de 1902, le bac comporte quatre filières : latin-grec, latin-langues, latin-sciences, sciences-langues...

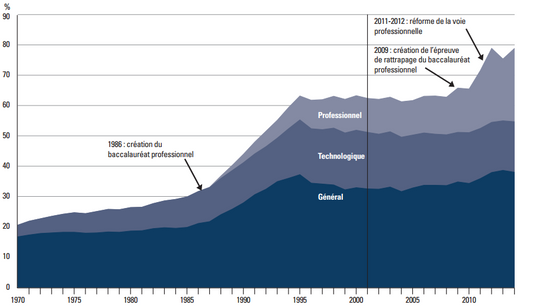

Dès le début du XX° siècle, la classe ouvrière et la jeunesse exercent une pression constante pour défendre le droit aux études (universitaires en l'espèce). De 1930 à 1948, le nombre de candidats reçu à l'examen double, passant de 15 000 à 30 000. Puis il atteint 150 000 en 1973, 250 000 en 1985, plus de 500 000 de nos jours... Autre façon d'apprécier cette réalité : la proportion de bacheliers sur une génération est passée de 3 % en 1945, à 25 % en 1975, pour atteindre 77,2 % en 2015... Encore faut-il préciser que c'est surtout la proportion de titulaires du bac pro (particulièrement déqualifié) qui est en croissance - la proportion de titulaires des baccalauréats généraux et technologiques est globalement stabilisée depuis 1995.

Ainsi que cela a été tant de fois dit, tout ceci est une charge insupportable pour la bourgeoisie française. Tout le problème est qu'elle s'est avérée incapable d'endiguer ce flot - l'Université a souvent été depuis plus d'un demi-siècle (1968, 1976, 1986, ...) le terrain sur lequel la bourgeoisie a été défaite ou au moins déséquilibrée. Certes au fil des ans, les filières sélectives se sont multipliées, reléguant les Universités en bas de tableau. Mais le fait est que pour le capitalisme en crise, il y a encore (beaucoup) trop d'étudiants.

Au-delà de ce contexte général, on ne peut comprendre ce qui se déroule à l'Université sans revenir sur les orientations prises par l'Union Européenne dans les années 2000.

C'est en effet en 2000 que fut formulée cette « stratégie » de l'Union Européenne, aujourd'hui prolongée par le programme « Horizon 2020 ». L'idée était de faire de l'économie de l'UE l'« économie de la connaissance » la plus prospère du monde - pas moins ! - pour « libérer la croissance ». En premier lieu, il s'agissait de faire remonter la productivité du travail, ce qui passait par un rattrapage européen dans le secteur des nouvelles technologies, quasi-chasse gardée des américains. L'objectif était aussi de redynamiser les dispositifs de Recherche, en plein décrochage. Au final, cette stratégie s'est avérée un échec, mais elle a débouché sur une série de mesures importantes concernant Enseignement Supérieur et Recherche.

Dès 1998, concernant les Universités, la Commission Européenne « invite les états membres à soutenir ou créer des systèmes d'évaluation de la qualité », c'est-à-dire encourage la mise en concurrence des établissements. En 2003, elle précise ses objectifs, en organisant une « consultation » visant à discuter de thèmes tels que « le financement efficace des universités et l'augmentation de l'apport privé », « l'autonomie et le professionnalisme dans les affaires académiques comme dans la gestion », « la meilleure contribution des universités aux besoins locaux et régionaux », etc. Et c'est effectivement à la mise en place de ces orientations qu'on assiste, brique après brique.

C'est aussi dans ce cadre, qu'à la même époque (à partir de 1998), divers gouvernements de l'Union Européenne (dont la France, avec Jospin-Allègre) s'engagèrent dans la voie de la transformation profonde de leurs dispositifs d'enseignement supérieur.

Jusque-là, les systèmes universitaires européens, restaient largement déterminés par des traditions « humanistes » remontant au Moyen-Âge. Ils dispensaient du savoir, les enseignements étant dispensés par des personnels dont l'activité première était la recherche scientifique.

Pour les bourgeoisies d'Europe, ce système était coûteux et peu adapté à leurs besoins. « L'éducation doit être considérée comme un service rendu au monde économique » (et non comme un service public) écrivait alors le lobby patronal ERT, ce que la Commission Européenne appliquait. Concrètement, avec Bologne, le système universitaire est sommé de se muer en organisme visant à dispenser des compétences, dont on ne s'attendait pas qu'elles soient pertinentes toute une vie professionnelle (d'où l'insistance sur la mise en place de dispositifs d'éducation tout au long de la vie).

Dit autrement, l'idée force de Bologne (et le réforme LMD française), c'est de subordonner étroitement l'Enseignement Supérieur aux exigences capitalistes. De passer d'un service public dispensant des formations culturelles ou scientifiques à la pointe des connaissances scientifiques du moment à des établissements dispensant du service éducatif, des compétences plus ou moins temporaires.

La première concrétisation du processus en question fut la mise en place des ECTS (European Credit Transfer Scale), sous-tendant une conception de la formation comme juxtaposition de compétences disjointes, à l'opposé d'une formation cohérente poussant à la conceptualisation. La philosophie des ECTS, c'était celle de l'Université-Entreprise et elle menait nécessairement à la disparition des programmes nationaux, remplacés par d'innombrables « parcours personnalisés ».

Conjointement, au niveau français, la commission Attali publiait un rapport relatif à « la compétitivité des universités françaises ». Celui-ci reprenait à son compte la vieille revendication réactionnaire de constitution de « pôles d'excellence ». L'objectif était de scinder en deux l'enseignement supérieur :

D'un côté des universités entrepreneuriales se consacrant prioritairement à la R&D et à la formation de personnel de très haut niveau (les fameux « MIT [1] à la française ») ; Ces établissements devaient disposer d'une « taille critique » afin de pouvoir affronter « la concurrence internationale ».

de l'autre des établissements dispensant une formation au moindre coût, aussi utilitariste que possible (de type IUT), pour la masse des étudiants.

Tout ceci étant évidemment contradictoire avec l'existence d'un service public national et égalitaire sur tout le territoire, assurant la transmission de savoirs à quiconque dispose du premier grade universitaire, la baccalauréat.

Si la réforme LMD était un coup porté au caractère unifié de l'Enseignement Supérieur, il n'en demeure pas moins que la dislocation du dispositif universitaire était encore à faire. D'où la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (Sarkozy, 2007). Cette LRU prévoyait principalement que toutes les universités accèdent à l'autonomie budgétaire et de gestion de leurs ressources humaines et qu'elles puissent devenir propriétaires de leurs biens immobiliers. Dans le contexte de misère budgétaire qui sévit dans l'Enseignement Supérieur, ceci revenait à pousser les établissements à rechercher des financements propres - bref, un processus de privatisation rampante était lancé.

« L'université d'Orléans s'est prononcé, ce vendredi 16 décembre, pour un plan d'économies de plus de trois millions d'€ sur un budget total de 173 millions d'€. L'établissement est plombé par un déficit de 12 millions d'€. Cette situation se traduira par le gel de 46 postes (...). "Nous évitons de consommer nos recettes pour reconstituer notre trésorerie. Mais c'est très lourd pour notre établissement", a déploré le président Ary Bruand. (...) Selon l'université, ce budget constitue la première étape d'un plan de redressement pluriannuel visant à un retour durable à l'équilibre, dont le détail sera présenté en 2017. L'établissement, qui compte plus de 16.000 étudiants, va devoir procéder à "une restructuration de son offre de formation", alors même qu'il est prévu une hausse des effectifs à la rentrée 2017. » (France Info – 16.XII.2016)

Quant à la gestion des personnels au niveau des établissements, il faut rappeler à ce propos qu'un des objectifs traditionnels de la bourgeoisie française était la « secondarisation » des premiers cycles universitaires. Des avancées significatives ont déjà eu lieu, par exemple en mettant en place des années d'orientation pour les bacheliers. Mais un élément est décisif : dans le cadre de premiers cycles secondarisés, nul besoin d'enseignants-chercheurs, de personnels dont les charges d'enseignement sont compatibles avec la poursuite d'activités de recherche. Or l'un des dispositifs décisifs de la LRU est que la définition des charges de service des enseignants serait déterminée au niveau des établissements. C'était évidemment la programmation de la mise en extinction du statut d'enseignant-chercheur - au moins pour les premiers cycles.

Au final, un système dual se met donc en place avec la LRU. Comme le préconisait la commission Attali, seules quelques « grandes » universités tirent leur épingle du jeu. Les autres sont mises en quasi-faillite. Récemment encore, la Cour des Comptes aurait lancé une « alerte » relative à la situation financière de 15 universités, dont Paris I (Le Monde - 6.VI.2017).

Partout, les conseils de cogestion mettent en place les fermetures d'options, les bourrages de TD, etc. Inutile de dire que les premières disciplines visées sont celles à vocation « culturelle », qui ne rendent guère « service » au « monde économique », ainsi que le préconisait la déclaration de Bologne...

Les gouvernements Ayrault-Hollande puis Valls-Hollande, ont encore aggravé la situation, déjà désastreuse.

Ce fut d'abord la loi Fioraso (2013), dans la continuité de la LRU. Selon cette loi les licences se situaient « dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré ». Concrètement, la pluridisciplinarité, notamment, était encouragée. Pour ses propres besoins politiques, un député UMP d'alors, D. Fasquelle, avait parfaitement formulé l'enjeu :

« Une telle affirmation nie la spécificité de l'enseignement universitaire lié par nature à la recherche, ce qui le différencie radicalement de l'enseignement du lycée. ( ...) La licence universitaire ne doit pas être en continuité pédagogique avec le lycée ([...] il y a une différence de nature, donc une rupture entre le lycée et la licence). D'autre part, on ne peut pas concilier une spécialisation trop lente (et donc tronc commun trop long) avec la nécessité de transmettre des connaissances au plus haut niveau. [...] laisser une telle phrase revient à déclarer qu'on veut secondariser les licences universitaires et l'on peut craindre que la présence des universitaires dans les premiers cycles universitaires ne diminue fortement (...) »

Et puis il y eut la mise en place (chaotique) des COMUE (Communauté d'Universités et établissements). Ces COMUE regroupent les divers établissements d'un territoire et sont censés permettre aux établissements de disposer de la « masse critique » leur permettant d'être « compétitifs » au niveau mondial. Il est clair que là encore, c'est un système hautement hiérarchisé qui se met en place, qui finit de dissoudre la notion de service public universitaire assurant l'égalité dans l'accès au savoir.

Il faut aussi mentionner la réforme des Masters dont l'objet était fondamentalement de finaliser la mise en œuvre du système LMD, en mettant en place un palier de sélection à entre M1 et M2.

Enfin, le 27 avril 2017, l'une des dernières mesures prises par le gouvernement Valls-Hollande et son ministre Mandon fut de publier une circulaire relative à l'affectation des bacheliers dans les licences « sous tensions » (principalement Droit, Psychologie, STAPS).

Cette circulaire légalise définitivement la sélection par tirage au sort à l'entrée de ces disciplines. Ceci dans un contexte où se multiplient les « filières sélectives », les filières de licence auxquelles l'accès est restreint.

À dire vrai, une telle loterie n'est pas tenable sur la durée, tant elle est scandaleuse : c'est la négation même du principe d'égalité d'accès de tous les bacheliers à l'Université. Sans doute la circulaire de Mandon avait-elle pour but de permettre au gouvernement qui lui succèderait de s'attaquer au dossier de l'entrée des bacheliers à l'Université.

Au final la politique universitaire des gouvernements Hollande doit donc être appréciée comme un approfondissement de la politique de démantèlement de l'Université.

Macron et le duo Blanquer-Vidal (ministre de l'Enseignement Supérieur) arrivent donc au pouvoir alors que, non sans contradictions, « sous l'effet de la compétition internationale, les universités se transforment en de gigantesques entreprises » (ARTE).

Mais pour qu'émergent réellement les fameux établissements d'excellence autonomes et privatisés dont rêvent les capitalistes, ces établissements doivent pouvoir recruter leurs étudiants sans contrainte. Macron l'annonce déjà : « l'inscription supposera que les bons modules aient été acquis, soit au bac, soit par des cours d'été ou un semestre dédié à l'université ».

Ce qui revient à dire définitivement adieu au bac comme premier grade universitaire. Á propos du bac, Macron avait d'ailleurs déclaré durant la campagne électorale que « sa valeur réelle est bien inférieure à sa valeur symbolique ». Tout le monde était prévenu...

Concrètement, Blanquer prépare donc un bac « plus musclé qu'épais » : seules quatre matières feraient l'objet d'un examen classique, le reste relèverait du contrôle continu. Si une telle réforme voit le jour, ce serait un pas décisif vers l'abandon du baccalauréat. L'exemple auquel tous se réfèrent est celui du brevet des collèges, désormais totalement dévalorisé.

Ceci étant Blanquer mesure que tout ceci n'est pas sans risques - fut-il flanqué d'une majorité écrasante à l'Assemblée : « le bac est la dernière institution nationale depuis la suppression du service militaire, c'est un point de repère très important ». D'où le recours aux vieilles recettes du dialogue social : « une large concertation, incluant l'ensemble de la communauté éducative dès la première année du quinquennat ».

Le système que les organes de cogestion mettent peu à peu en place avec ces « réformes » imbriquées est un système largement autonome, dual et ouvert au privé, ainsi qu'il existe aux états-Unis [2]. Un système inégalitaire par nature, donc. Il faut à ce propos rappeler que dans ce pays, la masse des jeunes n'ont accès qu'à un « enseignement » au rabais.

Ceci étant, si la destruction du baccalauréat peut se faire sans encombres, d'autres coups sont d'ores et déjà dans les tuyaux.

Il y a d'abord la question du statut des enseignants-chercheurs. La logique de l'autonomie de gestion des personnels est incompatible à la longue avec le maintien du statut actuel des personnels, aussi ébréché soit-il. Fondamentalement, que les enseignants de premier cycle maintiennent une activité de recherche est un luxe inutile pour les capitalistes français. Inévitablement, à un moment ou un autre, la question de la liquidation de ce qui reste du statut des enseignants-chercheurs reviendra donc sur le devant de la scène. Macron a d'ailleurs déjà posé les jalons de ce nouveau "chantier" en déclarant (mars 2017) vouloir « donner aux universités et aux grandes écoles la liberté de recruter [elles-] mêmes leurs enseignants-chercheurs suivant les standards internationaux (...) » (Le Monde, 6.VI.2017).

Enfin et surtout : le désengagement financier de l'état, la crise financière des Universités ne peuvent être durablement résolus sans s'attaquer à la question des droits d'inscription. Il faut rappeler que malgré la poussée démographique à laquelle on à faire face les Universités, le candidat Macron ne s'est engagé qu'à « sanctuariser » les budgets du supérieur, déjà insuffisants.

L'objectif va donc être de faire payer les étudiants - rappelons que ce fut une des « réformes » majeures de Cameron en Grande-Bretagne (les droits d'inscription ont littéralement explosé dans ce pays, jusqu'à 10 000 €/an...). Ce n'est donc pas un hasard si le député macroniste Villani, parlant au nom de la communauté des notables universitaires participationnistes préconise « un montant standard d'inscription, éventuellement plus élevé qu'aujourd'hui, mais qui resterait raisonnable » - on connaît la chanson.

La question du baccalauréat, n'est qu'un élément d'une offensive bien plus vaste. Raison de plus pour ne rien lâcher !

6 juillet 2017

[1] MIT : Massachussets Institute of Technology. L'une des plus fameuses universités privées américaines.

[2] Voir à ce propos l'excellent reportage d'ARTE : étudiants, l'avenir à crédit...

|

|

Articles |

|